一根针,戳哭无数成年人。

在北京的一间工作室里,她用一根戳针、几团羊毛,默默编织了15年的童话。

她的作品没有工业化的冰冷,只有手作的温度与情感的重量——

懂艺术的猴子、低头沉思的小象、穿衣服的蘑菇小人……

每一个羊毛毡背后,都是她与世界的对话。

15年来,她像一位执着的匠人,用最慢的手艺,戳中最快的时代心跳。

▲殷越

从与社会脱节的“宅女”到国际爆红的手作艺术家,殷越的内心和她的作品一样动人。

01

从迷茫到坚定:

一个动画系毕业生的“叛逆之路”

1989年出生的殷越,从小就痴迷童话与绘画。

她喜欢给洋娃娃缝制衣服,用橡皮泥捏出想象中的森林动物,甚至在课本空白处画满奇异的蘑菇和精灵。

然而,她的天马行空,却在考入北京电影学院动画系后遭到了打击。

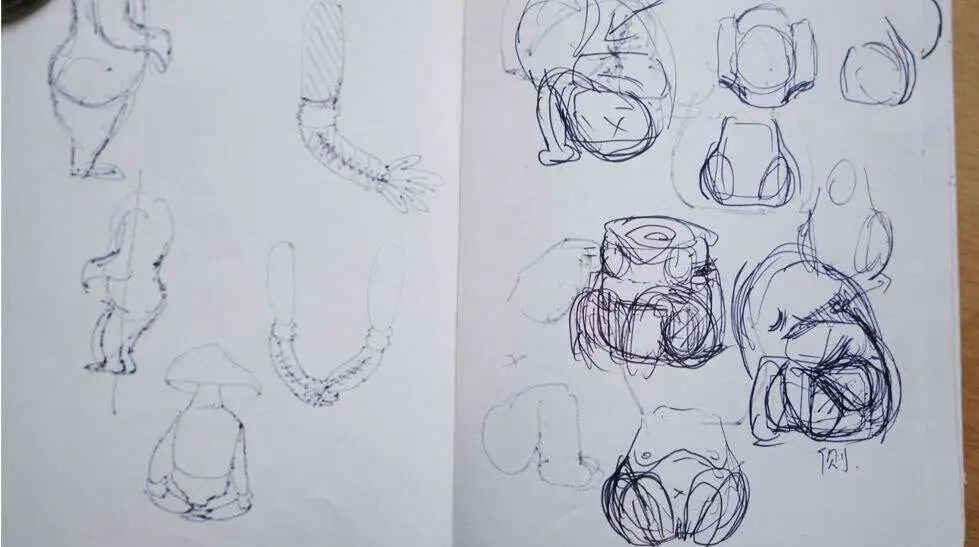

▲殷越的创作手稿

殷越本以为选到了喜欢的专业,但在学习一段时间才知道,自己完全不擅长电脑三维技术。

“我发现自己根本不适合做动画。”

她苦笑道:“团队合作、分镜脚本、商业考量……这些让我喘不过气。”

毕业后,她与丈夫蜗居在北京的出租屋里,每天机械式地投简历、面试,却始终找不到归属感,对未来更是一片茫然。

▲殷越与丈夫

直到某天深夜,她在社交平台刷到日本羊毛毡艺术家铃木千晶的作品——

那些毛茸茸的小动物仿佛从童话书里跳出来,瞬间击中她的心脏。

▲铃木千晶羊毛毡作品

于是,她开始翻阅各种资料,试图弄明白羊毛毡的制作原理。

然而,当时在国内市场,几乎找不到相关的工具和材料。

经过一番周折,她终于在网络上发现了一家小店,买到了几卷质地粗糙的毛纱和一些基础工具。

就这样,她开始了自己的第一次尝试,笨拙却充满热情地戳刺着羊毛,试图将脑海中的形象一点点变为现实。

羊毛毡的创作原理简单到近乎原始:用戳针反复穿刺羊毛,让纤维慢慢纠缠成型。

因此,除了足够的想象空间,这种艺术形式更加考验创作者持之以恒的耐心。

但对殷越而言,这却是一场与自我和解的仪式。

她的第一件作品是用一下午戳出的一只小灰兔子,并为它缝制马甲、搭建纸板小屋。

“针尖扎进羊毛的瞬间,我好像找到了自己的语言。”

那些被动画行业否定的想象力,在羊毛毡的世界里肆意生长。

没有甲方催稿,没有商业指标,没有自我否定的内耗,只有纯粹的创作中的快感。

02

沉浸创作:

孤独是专注的礼物

自大学毕业后,殷越就沉浸在羊毛毡的创作中,从未上过一天班。

连续多年零收入、社交几乎断绝的殷越,曾在朋友的劝说下,动摇过想开美甲店谋生的念头。

但丈夫费思的一句话点醒了她:“你的才华不该被消耗在琐碎里。”

此后,她将焦虑化为创作燃料,每天工作12小时,手指被戳针磨出厚茧,毛衣上永远沾着羊毛碎屑。

“孤独不是枷锁,而是让我专注的礼物。”殷越在日记里写道。

抛去了机械的上班与不必要的社交生活,她拥有更多的时间来观看世间故事,捉摸他人难以注意到的细节。

因此,她的作品从不追求宏大叙事,而是用微观视角来传递她深刻而又细腻的情感。

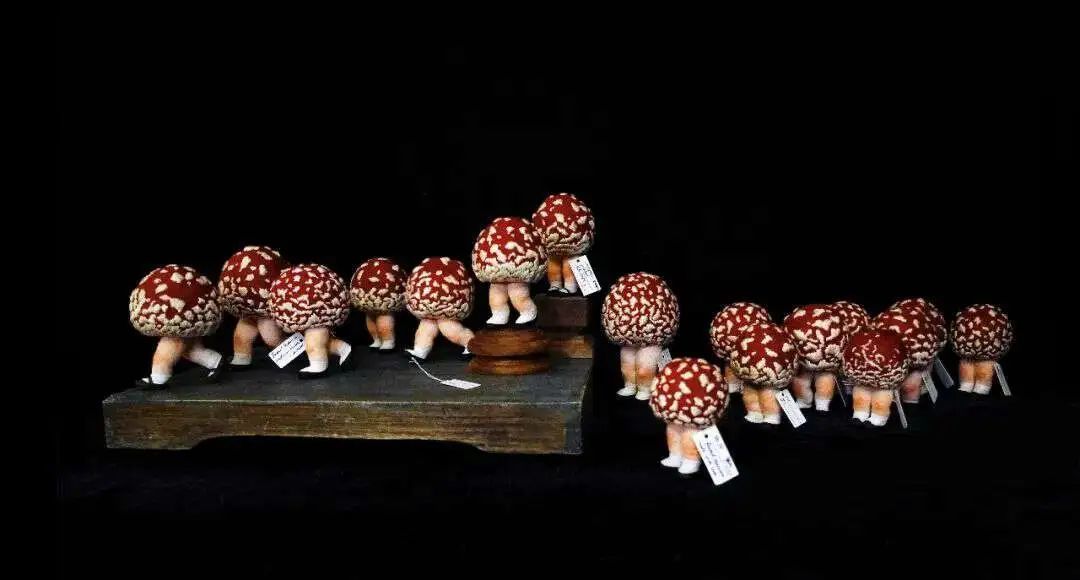

譬如《指尖造物》系列,她为还原真实蘑菇的伞褶纹理,连续两周每天戳刺上万次,连吃饭时都在研究菌类图鉴。

1:1还原真实形态,尤其是伞褶细密如呼吸的纹理,复刻蘑菇看似脆弱实则坚韧的生命感。

蘑菇身上的“西装”设计暗喻都市人的生存状态——在精致外表下隐藏着的挣扎。

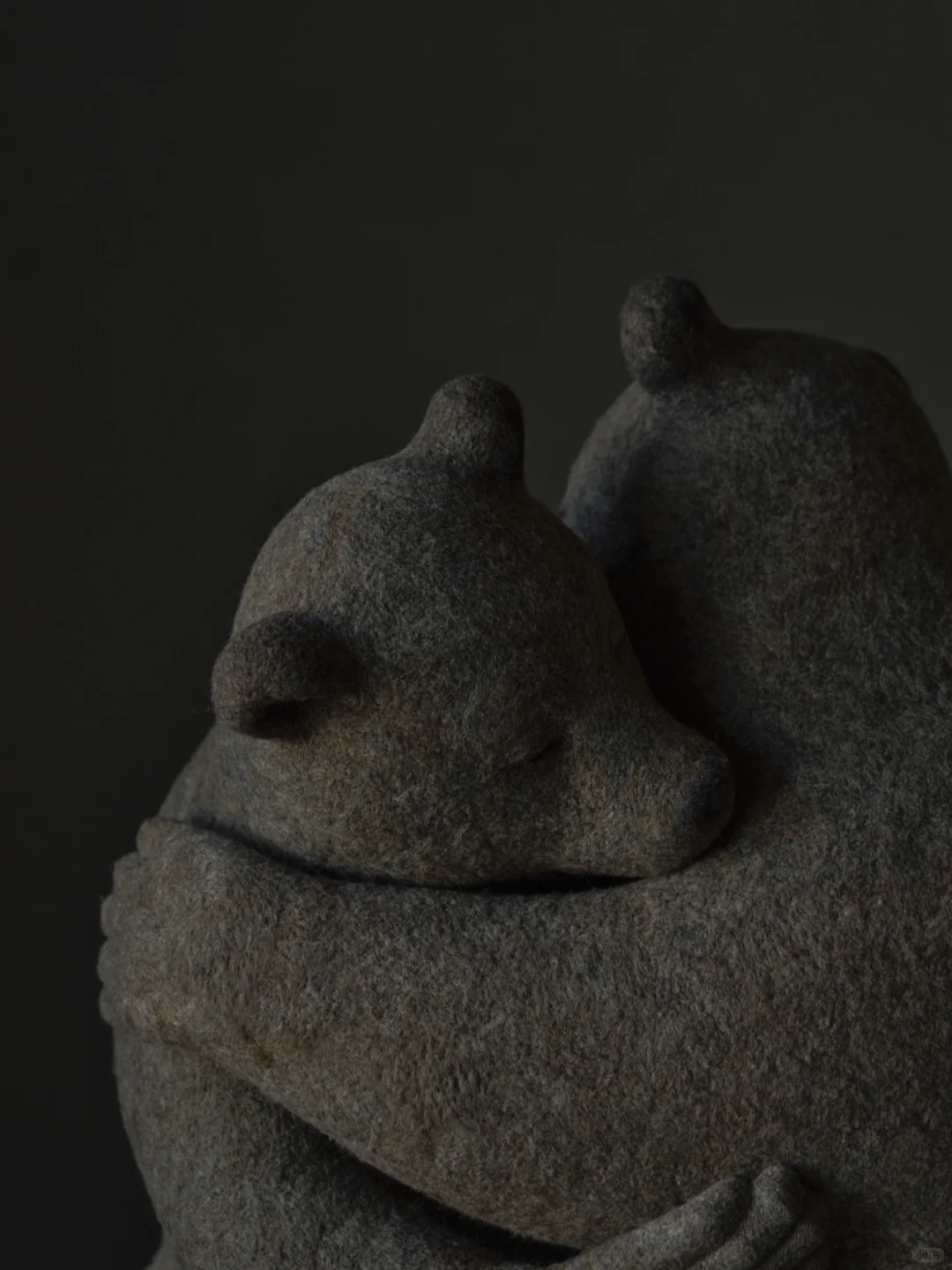

《想心事》则是她因租房纠纷陷入痛苦的时段里,将情感具象化的作品。

她幻想自己是一头蜷缩的小象,身处于孤独、漂泊的窘境。

为模拟象皮的褶皱,她反复试验上万针,甚至用针尖雕刻出皮肤下的“毛细血管”。

象耳垂落的弧度精确到毫米,蜷缩的姿态让人感受到它的无助。

在家人重病期间,她用《白》系列里的三件作品,来记录与抒发全新在心路历程:

《象的怯懦》中,勉强站立的身体与低落的神情,象征着面对遭遇时的怯懦;

《猫的蜕变》里,双头猫撕裂挣扎,寓意不安、蜕变的状态,警醒要变得更加锋利;

最后在《鹿的平和》,白鹿优雅地微笑,代表重生后的安定与平和。

成为母亲后,殷越的身份转变让她开始尝试将新的思考融入创作中。

在孕期间,她用自己作品里一贯代表脆弱的小象,表达怀胎时的感受。

不过相比以往,这次的《因果-孕育》更强调一种柔软与坚韧的生命感。

粉色小象蜷缩如胎儿,耳部薄到透光,仿佛能听见心跳。

用羊毛模拟婴儿皮肤的质感,一边是新生命在体内的成长,另一边是纤维累积成型的过程,让创作与创生的过程随着时间得到融合。

“做母亲后,我才懂得柔软比锋利更有力量。”

在陪伴孩子成长的过程中,殷越对时间变得异常敏感。

她渴望以积极的态度面对家庭和孩子,但内心深处却常被一种矛盾的情绪困扰:

既想向外拥抱世界,又想向内寻找自我。

正是基于这样的思考,她创作了《此刻相拥》。

这件作品不仅是对个人情感的抒发,更是对世间本应存在的理解与弥合的一种期望。

她希望通过熊的形象传递出一种温暖的力量,让人们在拥抱彼此的同时,也拥抱自己内心的脆弱与坚强。

03

“慢艺术”哲学:

快时代,更需要慢手艺

尽管长年宅家创作,几乎断绝了一切社交,但殷越与她的作品,依旧闪耀着“是金子总能发光”的硬道理。

起初,她的作品只是在人人网上小范围传播,那些细腻而充满情感的羊毛毡小动物,很快吸引了网友的目光。

她的才华逐渐得到认可,作品开始在社交媒体上被广泛分享,甚至吸引了艺术圈的关注。

▲《小情绪》

2016年,殷越迎来了人生的转折点——她在东京举办了首次个展。

展览开幕当天,现场排起了长队,许多人专程赶来,只为亲眼目睹这些充满“东方治愈力”的作品。

日本藏家们对她的作品赞不绝口,称其为“温暖人心的艺术”。

展览中的《蘑菇的逃离》系列尤其受到追捧,那些长着腿的蘑菇小人,触动了无数观众的心。

这场展览不仅让殷越的作品走向国际,也让她更加坚定了自己的创作方向。

▲《蘑菇的逃离》

2019年,殷越在北京的展览再次引发轰动。

展览开幕前夜,就有粉丝在展厅外排队等候,只为第一时间抢购她的作品。

许多观众在观看她的作品时,内心涌起一股难以言喻的感动,甚至有人当场落泪。

这种情感的共鸣,正是殷越作品最打动人心的力量。

她的羊毛毡不仅仅是艺术品,更像是一面镜子,映照出每个人内心深处的情感与故事。

▲《纪念日》

殷越的创作从不追求效率,一件作品往往需要扎十几万针,耗时1到3个月才能完成。

她说:“在这个快节奏的时代,我们更需要‘慢手艺’,它让人在创作的过程中与自己对话,找到内心的平静。”

▲《无题》

这种对慢工出细活的坚持,让她的作品充满了手作的温度与情感的重量。

每一针每一线,都是她对生活的深情告白。

▲《新的一天》

曾经因宅家创作被质疑“脱离社会”的她,如今通过线下课程与无数人建立了联结。

一名学员在课程结束后感慨:“戳羊毛时,我放下了手机,也放下了焦虑。”

▲手工课上学员作品

有人质疑她的成就依赖于家庭的支持,但她用15年的坚持证明:

真正的资本不是金钱,而是“甘于寂寞的勇气”。

她的每一件作品,都是对质疑最有力的回应。

殷越的童话世界里,没有“一夜成名”的魔法,只有一针一线的修行。

她的故事与作品告诉我们,真正的艺术不必迎合潮流,只需忠于内心。

或许每个人都需要一件“羊毛毡”——

不必是实物,而是一份让自己沉下心来的热爱。